偉大な変革者

何かといえばもうなんでもかんでもスマートフォン。

ひとまずインターネットで検索すればいいし、わからないことがあればYouTubeを見ればいい。どこかに行きたければブッキングアプリで予約すればいい。

なんでもかんでも、スマートフォンが一台あれば事足りるのだ。こんな時代が来るとは思ってもいなかったわけだけれども、このスマートフォンを作った中心人物が、外ならぬスティーブ・ジョブズ。

さらに遡れば、今普通に使っているパソコンのアイコンやマウスといったものを普及させたのも、スティーブ・ジョブズ。

では、スティーブ・ジョブズは発明家か?というと、そういうことではない。エジソンやグラハム・ベル、ドクター中松といった、自らが発案から制作までを一手で引き受けるというタイプではない。

あくまでスティーブ・ジョブズは指揮者にすぎない。

スティーブ・ジョブズがアイデアを出し、そこからそれを実現するための指揮を出し、その指揮のもとに技術者やデザイナーが協力し合って完成したもの。

スティーブ・ジョブズは発明者ではないけれど、スティーブ・ジョブズがいなければ何も成し遂げられなかったというのも事実。もしスティーブ・ジョブズがいなければ、スマートフォンの形すらなかったかもしれない。

自らが制作する発明家ではないけれど、発明家、もしくはノーベル賞クラスの変革をこの世に起こした張本人であることは確かだ。

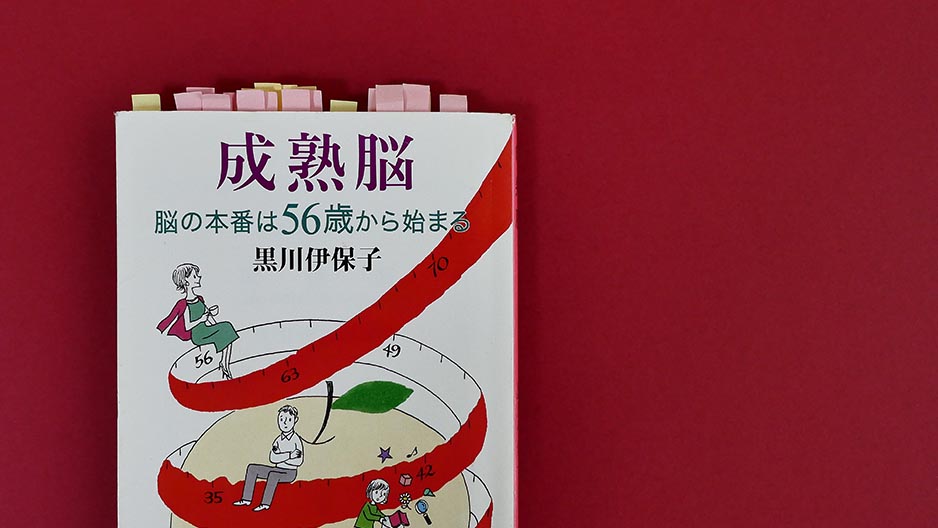

けっこう分厚い二巻組の大部なもの。

ぼちぼちと寝る前に読んでますので読了までは時間がかかりそうですが、これがけっこうおもしろいのであります。

そもそもこの本を読もうと思ったきっかけは、スティーブ・ジョブズといえば、なにせすっかりとこの世を変えた人物ですから、読んでおく価値はあるだろうという思いから。

なにせ、この10年はスマートフォンの登場で、世の中は全く別次元に入ってしまったのではと思うのであります。それが良いのか悪いのかはわかりませんが、もう後戻りはできないことは確実です。

その立役者がスティーブ・ジョブズは世の中を変えてしまったんだなぁと思うばかりであります。

世界初のパーソナルコンピューターであるアップルⅡを販売し、マウス搭載のMacintosh。そしてピクサーでCGアニメの世界を変え、iPodで音楽をより身近に、そしてそして手のひらサイズの万能iPhone。

スティーブ・ジョブズによって、世界は一変。

そして、私たちの脳は、未だかつてないほどの処理をしているのであります。

唯脳論からの解放

脳についての本をいくつか読んだことがある。

養老孟司氏、池谷裕二氏、中野信子氏などなど。

どれも確かになるほどなと思うところも多い。でも、どの本も、人間て結局のところ脳に支配され、脳に騙され、脳を中心に生きているのか・・・という感じの諦観に陥る。仕方ない、脳の仕組みがそうなっているんだから仕方ない、そういった諦め。しかも著者は頭がいい人達ばかりだから、ああそうですか、そうですよね、はいはい、と聞くしかないのが正直悔しい。

でも、本当にそれでいいの?

人間てそんなものなの?

脳がそういう仕組みになっているから、それでいいの?

脳の本を読んだ後は、どうも私は不機嫌になる。ためにはなるんだけど、気分的にはどこか曇り空なのだ。

しかし本書は、タイトルに違わず脳についてのお話しなのであるけれど、軽いエッセイ風であるからか、とても読みやすく、すっと内容も頭に入ってくる。でも、かといってその中身が浅いわけではない。深いところにもしっかり触れているのでためにもなり、なるほどなと思ったり、とにかく感心するところが多い。そして大事なのは、そこに人間がいるところだ。脳の本はとかく脳だけで終わってしまう。脳について書いている著者は、どこか冷めている、いや醒めているといったほうがいいのか、人間を扱っている感じがしないことが多い。

本書は、脳について書いている本であるが、脳にとどまらない人間の本であります。脳の本に疲れた方は、こちらの脳の本で脳を開放してみてはいかがでしょうか。

年齢とともにリニューアルする脳

脳の寿命ってどんなものなのだろうか?

脳細胞の数は20代半ばでピークを迎え、その後はどんどん減っていくという。脳細胞の数をそのまま脳力というならば、それは正しいのだろう。

しかし、だとしたら、人生の大半は下り坂ではないか。

そんなの納得できない。

だから脳の本は嫌なのだ。

20代が終わったら、人生を、人間を、全てを諦めろとでもいうのか?

しかし、本書はそうではない。

脳の発達過程を説いている。

本書も、脳細胞の数は20代でピークを迎えると、教科書的なことが書いてある。

でも、そうじゃないんだってことだ。

年を重ねるごとに、脳は次の段階に入っていく。うまく、上手に使っていけば、年齢とともに成熟していくのだ。

脳が年齢とともにバージョンアップしていくというお話は、私はこの本で初めて知りました。なんだ、まだまだこれからじゃないか!と、とても励まされるのであります。

年齢とともに脳の機能もシンプルに変化していく。

それに抗ってしまうのではなく、その流れに任せていく。

その流れに応じた脳の使い方をしていく。

さらに言えば、その年齢ごとの段階に備えて、今できることを脳のために支度をしていく。

本書は脳ののことを書いているのですが、人間という人生をトータルで俯瞰してくれる内容で、いい道しるべになると思います。若い人は若い人なりに、中年は中年らしく、そして若い人は中年や老年を理解してもらう、また逆に中高年も若者を無暗に叱ったり煙たがるのではなく、人として必要な時期を過ごしているのだとわかってもらう、そんなジェネレーションのギャップを埋める内容にもなる、様々な面で役に立つ一冊ではないかと思います。